「早く起きなさい」「宿題しなさい」「いいかげんゲームをやめなさい」

「早く起きなさい」「宿題しなさい」「いいかげんゲームをやめなさい」などなど。つい口をついて出る

「しなさい」の言葉。しかし本音を言えば親だって、言いたくて言っているわけではありませんよね。

そんな親のお悩みに

目からウロコのアドバイスを与えてくれるのが、

ボーク重子さんの

『しなさいと言わない子育て』(サンマーク出版)です。

世界中の親たちから信頼を集める非認知能力育児のパイオニア、ボーク重子さんが提案するのは、

子どもたちが大人になってからも人生に不可欠な能力を育んでくれる子育て術。変化の激しい社会を生き抜く子どもたちを育てる

ヒント満載の子育てバイブルとも言える一冊です。

ボーク重子(ぼーくしげこ)さん

Shigeko Bork BYBS Coaching LLC代表、作家、ICF会員。米・ワシントンDC在住。2004年、アジア現代アートギャラリーをオープン、2006年、ワシントニアン誌上でオバマ前大統領(当時は上院議員)と共に「ワシントンの美しい25人」のひとりとして紹介される。2017年、一人娘であるスカイが「全米最優秀女子高生コンクール」で優勝、多くのメディアに取り上げられた。現在は、日米で講演・執筆活動中

Instagram:@shigekobork

Youtube:ボーク重子 Official Channel

■「しなさい」のひと言が子どもの大切なものを奪っている…!?「しなさい」と言われるから「しない」子が育つ、そう明言するボーク重子さん。本書でも、そもそも「しなさい」と言うことは、子どものやる気を失わせ、反発を招く行為であると説明します。

では、「しなさいと言わない子育て」とは一体どんなものなのでしょうか?

それは子どもに対して、

「これはどう?」「やってみようか」という提案型の声かけを行うこと。例えば帰宅後、いつもランドセルを片付けないわが子に

「片付けてみよっか」と声かけを変えてみたら…?

「しなさい」ではなく、「やってみようか」と意思決定権や選択肢を与える声かけをすることは、

「自分のやりたいことを自分で決めてやる楽しさ」「やれる自信」「自分自身をありのまま受け入れる肯定感」を感じながら成長できるのだそう。

つまりは「しなさい」と言わない子育ては、単に親がラクできるというのではなく、

子ども自身の主体性や自己肯定感、粘り強さ、忍耐力、回復力ーーいわゆる「非認知能力」を育むことにもつながるのです。

そんな子どもたちの

「非認知能力」を開花させるのに親ができることが、

「環境づくり」。

本書では、非認知能力のパイオニアとも言われるボーク重子さんによる子育ての大原則である、以下

4つの環境づくりを解説します。

【非認知能力を開花させる4つの環境づくり】

・親が「しなさい」と言わない環境 →自己肯定感を育む

・プログラムしすぎない環境 →主体性を高める

・親がやりすぎない環境 →自分でできる子を育む

・我慢せずとも自制心が育つ環境 →自分で自分を管理できる能力を育む

では「しなさい!」だらけの子育てからどのように脱却すればよいのでしょうか?

よくありがちな困ったお悩みに沿って、そのヒントを一部ご紹介します。

■親がわが子を「できない子」にしている…!? 「自分でできる子」を育てるポイント思うようにできないわが子に対して、つい手を出しすぎてしまう経験はありませんか? しかし、親が先回りして完璧な対応をすることは、

「子どもから学びと成長を奪うこと」になると本書は警告します。

しかも子どもが「できない」のは、年齢や能力の面であきらかにできない以外は、以下の

4つのうちのどれかだといいます。

【子どもができない理由4つ】

・これまでやったことがない

・やり方を知らない

・教えてもらってない

・慣れていない

要するに

子どもの「できない」は、「やればできるようになる」ということ。やっていくうちに上達して、どんどんできるようになるのです。しかし、親がやりすぎることで、子どもはいつまでたってもできるようにはなりません。

上記のように子どもは「できない」のではなく、「これまでやったことがない」「やり方を知らない」のであれば、

やり方を学び、やり方に慣れればいいだけと本書は伝えます。

ではどうやって…?

その鍵となるのが、目標達成のために計画を立て、実行して達成するという

「実行機能」という力。つまりは計画性や実行力とも言い表せます。

さらに「実行能力」は、普段のお手伝いやお誕生日会のイベントなどの機会を使って、高めることができるといいます。

しかし実行機能を伸ばすためには、

大人がまず枠組みを作ってあげることが重要。はじめての作業に取り組むときは、まず

「作業の細分化」を行うことがポイントです!

【細分化の順序】

- 目標を設定します。「いつまでに、〇〇をやる」

- どのような作業が必要か、書き出します

- どの作業で必要な情報は何かを書き出します

- 次にいつやるか、いつまでにやるかを書き出します

- やったらチェックします

さらにポイントは、親がやり方を教えるのではなく、

親も「一緒にやる」こと。

週末のお出かけの計画など、親子で一緒に目標設定〜計画〜実行までを行うことで、徐々に子どもたちもコツをつかみ、

「私はできる」という自信が子どもの主体性につながります。

これまではつい親が口出ししていた学校の準備など、子どもが自分でできないと困るタスクは、やり方を見せ、親から子どもへとタスク移行を行いましょう。

たとえば、「ボタンをとめる」という小さなタスクに関しても、こんな風に…!

はじめは不慣れなわが子を前にヤキモキするかもしれません。しかしぐっとこらえ「見守る」ことが、「自分でできる子」に育てる一歩になるというのです。

■「いつまでゲームしてるの?」と言わなくていい“しつけ”って?ゲームや動画を楽しむ機会が多い現代の子どもたち。放っておいたら何時間も没頭してしまうケースも多く、親としてはつい声を荒げてしまうこともあるのではないでしょうか。とはいえ、「ダメ」と言っても、子どもは簡単にはやめてくれないからこそ悩みのタネに…。

では一体どうしたらよいのでしょうか?

まず始めに取り組みたいのが、

「ルールを子どもと一緒に決めること」。

親が勝手にルールを決めてしまえば、「叱られないために守る」ものとなってしまい、「叱られないためにどうするか」ばかりに考えが向くようになります。

そうではなく、自分でルールを決定し、そのルールを守ることで子どもたちは日々自信と達成感を味わえるというのです。

それでもゲームがやめられない場合に本書が提案するのが

「インターバルトレーニング」です。

インターバルトレーニングとは、「短い時間で異なるタスクを交互に行う、集中力と自制心を高めるとトレーニング」のこと。

小学生低学年なら、15分ゲームをやったら、次は宿題を15分、そしてまたゲームを15分…というように交互に繰り返しながら15分を過ごします。

これを繰り返すことで、先を見越す力が自然とつき、

「今はゲームができなくても、15分間宿題をしたらゲームができる」=「これをやったあとにはいいことが待っている」と自然に思えるようになるといいます。

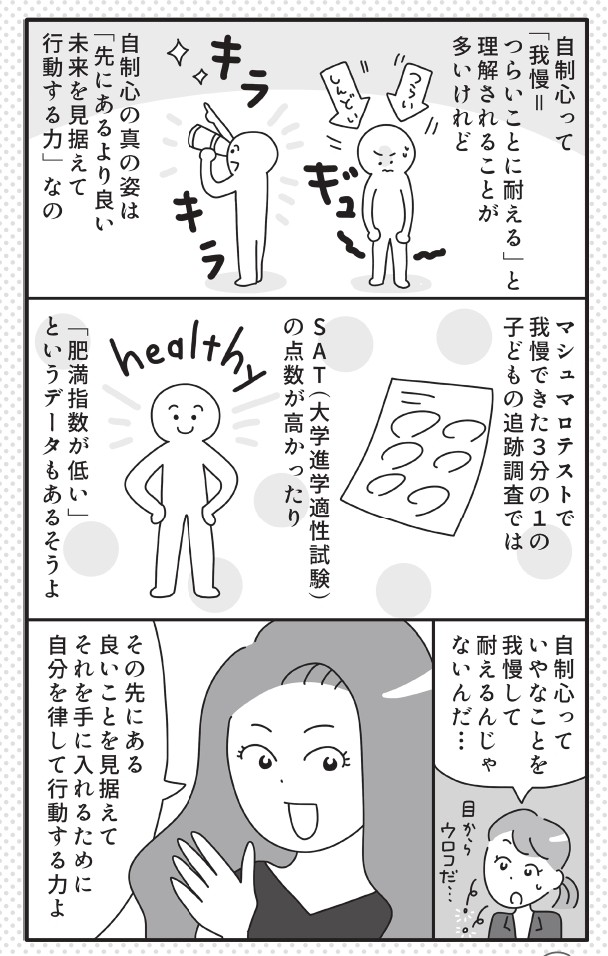

さらにもう一点、本書が提案しているのが、

「自制心は我慢ではなく、先を見越す力」という考え方。

自制心は「我慢」ではなく「楽しんで」身につけることがポイントです。しつけは「やらされる」ものから、「自己管理」へ。そのためにも、子どもたちが納得したうえで、自分たちでルールを作ることが大切なのです。

そのほか本書では、つい親が曖昧に濫用しがちな「ちょっと待ってて」の上手な使い方や、子どもの「これ買って」攻撃への対応策など、親が日々直面する課題に対する回答が切り口鋭く解説されています。

最近ガミガミ言い過ぎかな…とお悩みの方も、普段の育児に取り入れるだけで子どもとの時間が変わる“魔法のスパイス”のような本書をぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

日常にあふれる「しなさい」という言葉。これを言わずにすむならば、どんなに気持ちが穏やかでしょう。でも、それをかなえる子育て法があります。「しなさいと言わない」ことから始まる、新しい親子関係を試してみませんか?

(倉沢れい)

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()